�v���O���~���O�L�b�Y����

�v���O���~���O���ĂȂɁH

�v���O���~���O�Ƃ̓R���s���[�^�[�������ł���悤�ɐ��m�ɓ`���邱�Ƃł��B�R���s���[�^�͎����I���w���̊��҂����ʂ�x�ɓ������Ƃ͂���܂���B�����܂Ńv���O���~���O���ꂽ�ʂ�ɓ����܂��B

�w�ǂ̂悤�Ɏw�����o���A���Ғʂ�ɓ����Ă����̂��H�x���l���A���s���낵�A���グ�Ă����v���Z�X���v���O���~���O�ł��B���̒��Ŏv�l�����v���Z�X�������v���O���~���O�w�K�i�v���O���~���O�I�v�l�j�ł��B

�R�[�X���ecourse

���Ƃɂ��Ȃ���v���O���~���O�̊�b�����N���N�w�ׂ܂���

�x�[�V�b�N�R�[�X

| �Ώ۔N�� | ���w1�N���`3�N�� |

|---|---|

| ���� | 120�����b�X���i��2��j ��1�E3���j���F15:30�`17:30 ��2�E4���j���F15:30�`17:30 ��1�E3�y�j���F10:00�`12:00 |

| ���� | 12,650�~�i�ō��E�p�\�R�������^���㍞�j |

�A�h�o���X�R�[�X

| �Ώ۔N�� | ���w�R�N���`�U�N�� |

|---|---|

| ���� | 120�����b�X���i��2��j ��1�E3���j���F17:30�`19:30 ��2�E4���j���F17:30�`19:30 ��2�E4�y�j���F10:00�`12:00 |

| ���� | 12,650�~�i�ō��E�p�\�R�������^���㍞�j |

���b�X���̓��elesson

�x�[�V�b�N�R�[�X

�O��60����Scrach�����ނƂ��Ďg���A���w1�N������v���O���~���O���ł���悤�ɓƎ��̃J���L���������g�p���܂��BScratch���g���v���O���~���O�����邱�ƂŁA�ǂ̂悤�ɓ����̂������Ԉ���Ă���̂������o�I�ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł��A�n�����E�_���I�v�l�E�������͂�g�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B

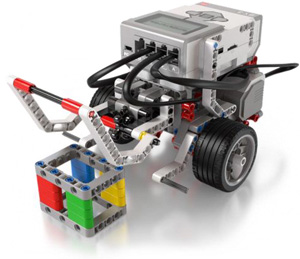

�㔼60���� LEGOR Mindstorm ® EV3 Education ���g���A��ʏ�ł͂Ȃ����ۂɃ��A���̃��{�b�g���v���O���~���O�œ������w�K���Ă����܂��B

�����̍l�����`�ɂ��Ă����A���܂������Ȃ��Ƃ��͂ǂ����C��������悢�̂����l���A�g���C���G���[���J��Ԃ��ăv���O���~���O�I�v�l�́A���悢���@���l����͂�L���Ă����܂��B

�e�b�N�^�C�� �`�ŐV�Z�p���w�ԁ`

���{�␢�E�ŊJ������Ă���ŐV�Z�p��A���i�A�T�[�r�X���k�ɏЉ�܂��B

�Љ�邱�ƂŃv���O���~���O�ɋ����������Ă��炢�A����w�Ԉӗ~���h�����܂��B�v���O���~���O���w�Ԃ��Ƃ��ǂ̂悤�ȃT�[�r�X�⏤�i�A�Z�p�ɂȂ����Ă��邩���F���ł���悤�ɂȂ�A�v���O���~���O���w�ԈӖ���������A�D��S����܂�܂��B

���A���ڂ́uSTEM�v����Ƃ́HWhat is STEM?

- �uS�v��Science

- �uT�v��Technology

- �uE�v��Engineering

- �uM�v��Mathematics

���ꂼ��̓���������������t�ŁA�Ȋw�E�Z�p�E�H�w�E���w�̋��番��̂������t�ł��B

���ꂩ��̎���ɕK�v�Ƃ���鎩�����A�n�����A���f�́A�������͂�{�����Ƃ�STEM����̖{���I�Ȃ˂炢�ł��B

�v���O���~���O �L�b�Y�Őg�ɂ��X�L���U�b

�q���Y�L�b�Y�̃v���O���~���O�����͂�����IT �̒m���APC �̃X�L���A�v���O���~���O�X�L�����w�Ԃ��Ƃ�ړI�Ƃ����X�N�[���ł͂���܂���B

21 ���I�������͂��ȉ���6 ��C �Ŏn�܂錾�t�Œ�`���܂����B������͂�g�ɕt���P���������������ݎ���ė~�����Ǝv���܂��B

Communication�c�_��������

�����̍l���Ƒ���̍l���A���̍������邩�炱��������ʂƂȂ��Ĕ��W���Ă����܂��B�ǂ��炩�̈ӌ��ɕ�̂ł͂Ȃ��A�����̈ӌ���ԗ��ł�����ǂ����������Ƃ���͂����ƍl����R�̈Ă�͍����܂��B���̂��߂ɂ́u�������l���Ă��邱�Ƃ�����̐l�ɓ`����́v�Ɓu����̐l�̍l���𐳂�����������́v���K�v�ł��B

Collaboration���͂�������

�����̓��ӂȂ��ƁA����̓��ӂȂ��ƁA���݂��̔\�͂Ȃǂ𗝉����Ȃ���ٕ���A�ٔ\�̓`�[��������Ď��g�ޜ����^�ւ̓]�����K�v�Ȏ���ł��B����̐l�̈ӌ�������A���͂��������ƂŁA���ʓI�Ɉ�l�ł��������{���ǂ����ʂ𐬂������邱�Ƃ��\�ƂȂ�͂��ł��B

Curiosity�m�I�D��S

����ꂽ���Ƃ����Ƃ����p���̎I�ȑԓx�ł́A��������n��������܂ꂽ��C�m�x�[�V�������N���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�u�����ƒm�肽���v�u�ʔ������v�Ƃ����������S�����̓I�A�ϋɓI�Ȏ��g���ł���悤�ɂȂ�܂��B

Computational Thinking�v���O���~���O�I�v�l

�����Ȋw�Ȃł́u�������Ӑ}���Ă����A�̊������������邽�߂̎菇��_���I�ɍl����́v�ƒ�`���Ă��܂��B

- �@ ���G�Ȗ��������\�ȃ��x���܂ŕ������邱�ƁB

- �A ��������@���������������ƁB

- �B �}�t��藎�Ƃ��ďd�v�ȗv�f�������o�����ƁB

- �C �������̎菇�𖾂炩�ɂ���\�́B

Critical Thinking���ǂ����@���l�����

�������͌��߂����Ƃɑ��āA�ω��������邱�Ƃ������܂��B����͐l�Ԗ{���̕ېg�\�͂��炭����̂ł��̂ŁA�����Ĉ������Ƃł͂���܂���B�������A�u���̂܂܂Ŗ{���ɗǂ��̂��H�v��u�Ȃ��A�����Ȃ��Ă����̂��H�v�Ȃǂ���ɉȊw�I�A�q�ϓI�ɂ�����p�x���畨���𑨂��A�l���邱�Ƃňӎ��I�ɗ�����[�߂邱�Ƃ���ł��B

Creativity�n����

���łɂ���l�X�Ȃ��̂�g�ݍ��킹�A�V���Ȃ鉿�l�A�l�����A���ʕ��ݏo���͂ł��B

�����I�Ȑ��ʕ��A�v���O�����A�v���O�����̍\�z���@�ȂǁA������Ƃ���őn���������邱�Ƃ��\�ł��B